Gastbeitrag von Wolfgang Weber

„Das Klima wird sich dramatisch verändern. Die Alarmglocken schrillen auch in der Rhön“, warnt Nils-Jonas Telle. Bei seinem Vortrag im Haus auf der Grenze von Point Alpha nahm er „Klimagewinner“ und „Klimaverlierer“ der Natur in den Blick.

Simulationen prognostizieren bis zum Jahr 2100 in der Summe einen Verlust der Artenvielfalt und an Lebensraum, vermehrt Extremereignisse, einen Anstieg der Temperatur um 3,6 Grad Celsius sowie einen enormen Druck auf die Wasserressourcen.

So vielfältig wie das landschaftliche Mosaik der Rhön, so unterschiedlich sind auch ihre Mikroklimate. Flora und Fauna sind ein komplexes System mit tiefgreifenden Abhängigkeiten und Verknüpfungen.

„Dennoch lassen sich Trends der Entwicklung beobachten und anhand von Modellen statistisch darstellen“, verdeutlicht Telle, der sich in der Thüringer Verwaltungsstelle im UNESCO-Biosphärenreservat intensiv mit Biodiversität, Klima und Hydrologie beschäftigt.

Auch das Biosphärenreservat mit dem Grünen Band bleibt von Anomalien nicht verschont: Im Sommer wird es weniger Regen, dafür im Winter mehr Niederschläge geben. Die Schneemenge wird weniger, Vegetationsphasen länger.

Pro Grad Erderwärmung nimmt die Intensität von Starkregen um sieben Prozent zu, rechnet der Referent vor. Gerade in Hanglagen könne das zu Bodenerosion führen. In den Trockenperioden wird der Wassergehalt im Boden oft zu niedrig sein, Quellen versiegen zeitweise.

Zu den „Klimaverlierern“ in der Tierwelt könnten laut Telle klimasensible Arten wie Libellen, Schmetterlinge und Falter gehören. Aber auch die Alpenspitzmaus, die Kreuzotter, der Salamander und Vögel wie der Pirol, Kleiber oder Trauschnäpper wären wohl Auswander-Kandidaten.

Zu den „Klimagewinner“ gehörten möglicherweise die Blauschwarze Holzbiene, der Trauerrosenkäfer, die Mönchsgrasmücke oder der Bienenfresser, der als Einwanderer fast in der Rhön angekommen ist.

„Die einen müssen weichen oder verschwinden ganz, weil sie mit den Verhältnissen nicht zurechtkommen. Andere rücken nach“, stellte der Referent fest.

Dass sich die Menschen in der Rhön schon mitten im Wandel befinden, belegte er anschaulich an zahlreichen Grafiken und Tabellen.

Ein Vergleich der Mittelwerte zwischen 1991 und 2020 hat ergeben, dass in diesem Zeitraum die Jahrestemperatur in der Rhön bereits um 1,2 Grad Celsius gestiegen ist, die Zahl der Tage mit über 30 Grad um vier zugenommen hat und es neun Tage weniger sind, bei denen die Temperatur unter 0 Grad fällt.

Deutlich sind auch die Ergebnisse des Deutschen Wetterdienstes, die für Poppenhausen am Fuße der Wasserkuppe mit 1887 mit 5 Grad das kälteste Jahr und für 2018 mit 9 Grad das bisher wärmste Jahr registriert haben.

Auf eine Erwärmung des Planeten von deutlich unter zwei Grad, im besten Fall 1,5 Grad, hatte sich die internationale Gemeinschaft im Pariser Klimaabkommen von 2015 geeinigt.

„Es ist allerhöchste Zeit aktiv zu werden“, mahnt der Biosphärenreservats-Wissenschaftler zur Eile und verwies dabei auf Renaturierungsmaßnahmen, wie aktuell für das Schwarze und Rote Moor, das Kalktuff-Niedermoor Geblar oder die Feuchtflächen bei Kaltensundheim.

„Wir haben nicht die Zeit zu warten und den Murks, den wir gerade fabrizieren, rückgängig zu machen.“

Die Lebensräume der Rhön – 43 Prozent Wald, 28 Prozent Grünland, 19 Prozent Ackerland, 6 Prozent Siedlung und Infrastruktur – sind mosaikartig verzahnt.

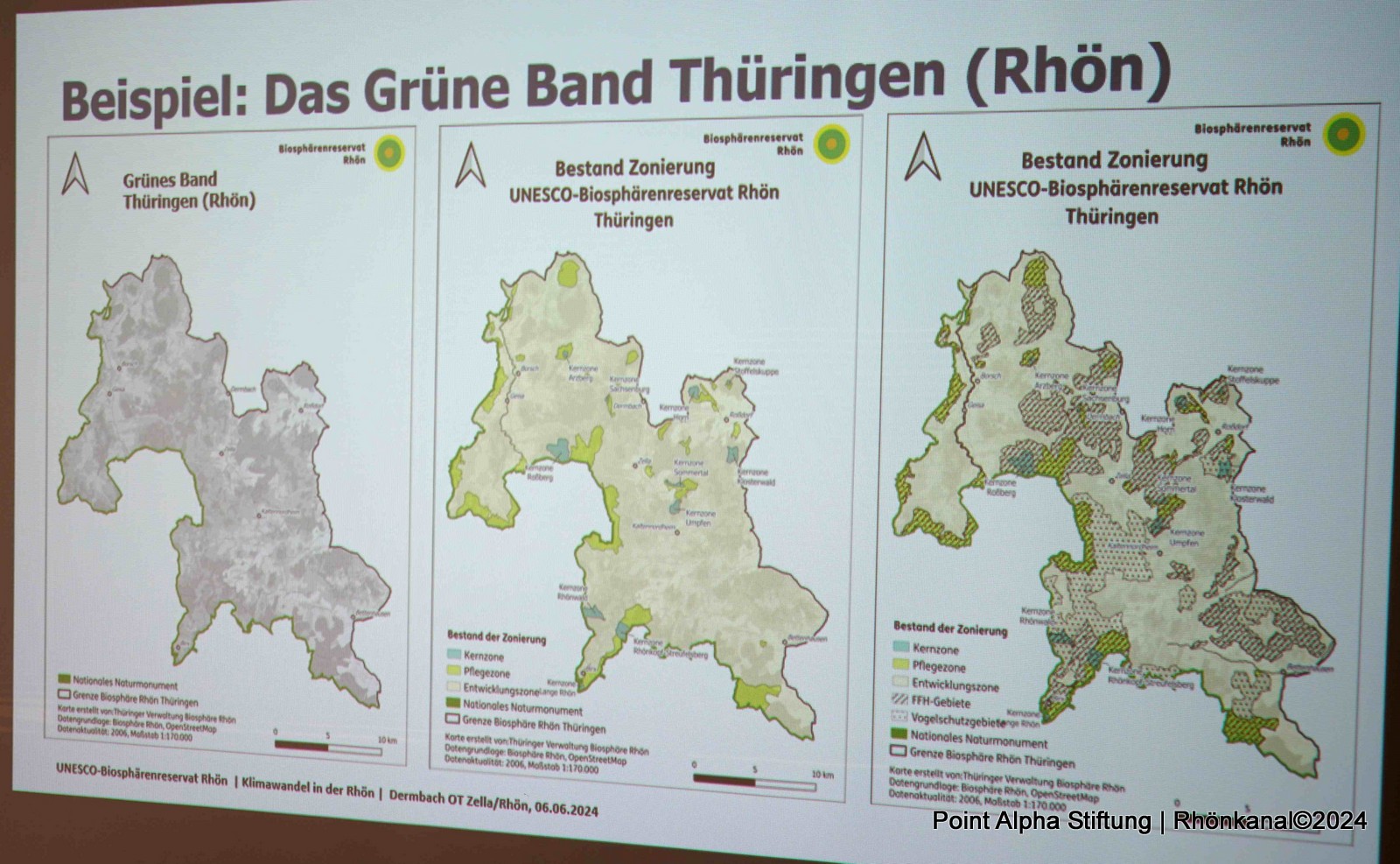

Zu Beginn seiner Ausführungen hatte Telle kompakt die Geologie der Rhön, die Grundlagen des Klimas, die Unterschiede der Schutzgebiete sowie Zahlen und Fakten zum Nationalen Naturmonument „Grünes Band“ vorgestellt.

Philipp Metzler, Studienleiter und Vorstand der Point Alpha Stiftung, moderierte schließlich im Anschluss an den Vortrag die lebhafte Diskussion mit dem Publikum. Dabei wurde vor allem über die Möglichkeiten und Lösungen für einen sinnvollen Umbau des Waldes gesprochen.