Gastbeitrag von Wolfgang Weber

(Point Alpha Stiftung)

Gab es den Schießbefehl oder gab es ihn nicht? Auch nach der Grenzöffnung und der Wiedervereinigung wurde (nicht nur) in den Mauerschützenprozessen immer wieder um den Schießbefehl gestritten.

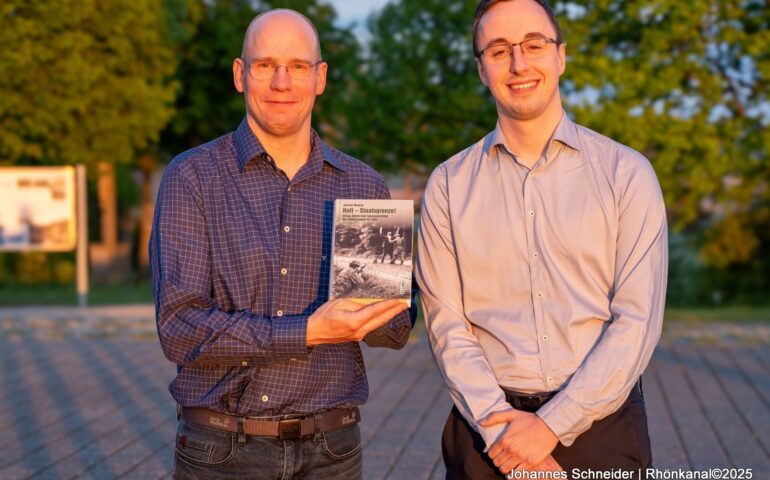

Auf Basis seiner umfangreichen Studie zum Dienstalltag der Grenztruppen der DDR näherte sich der Historiker und Buchautor Dr. Jochen Maurer bei seinem Vortrag in der Gedenkstätte Point Alpha vor rund 100 interessierten Besuchern dieser komplexen Fragestellung an.

Schriftlich formuliert oder in ein Gesetz gegossen war der Schießbefehl nicht, aber er existierte. Davon ist jedenfalls Jochen Maurer felsenfest überzeugt: „Der täglich mündlich formulierte Tagesbefehl an die Grenzsoldaten wie auch der halbjährlich ausgegebene Grundsatzbefehl muss genau so und nicht anders gedeutet werden. Punkt.“

Unter allen Umständen sollten die Grenzsoldaten verhindern, dass es „Grenzdurchbrüche“ gebe. Das konnten die Soldaten nur so verstehen, dass damit auch die Aufforderung zum Schießen einherging, konstatiert Maurer. Ob sie wollten oder nicht, das habe man von ihnen erwartet und dafür seien sie auch ausgebildet worden.

„Wer unsere Grenze nicht respektiert, der bekommt die Kugel zu spüren“, sagte der Verteidigungsminister der DDR, Armeegeneral Heinz Hoffmann, 1963 vor Soldaten.

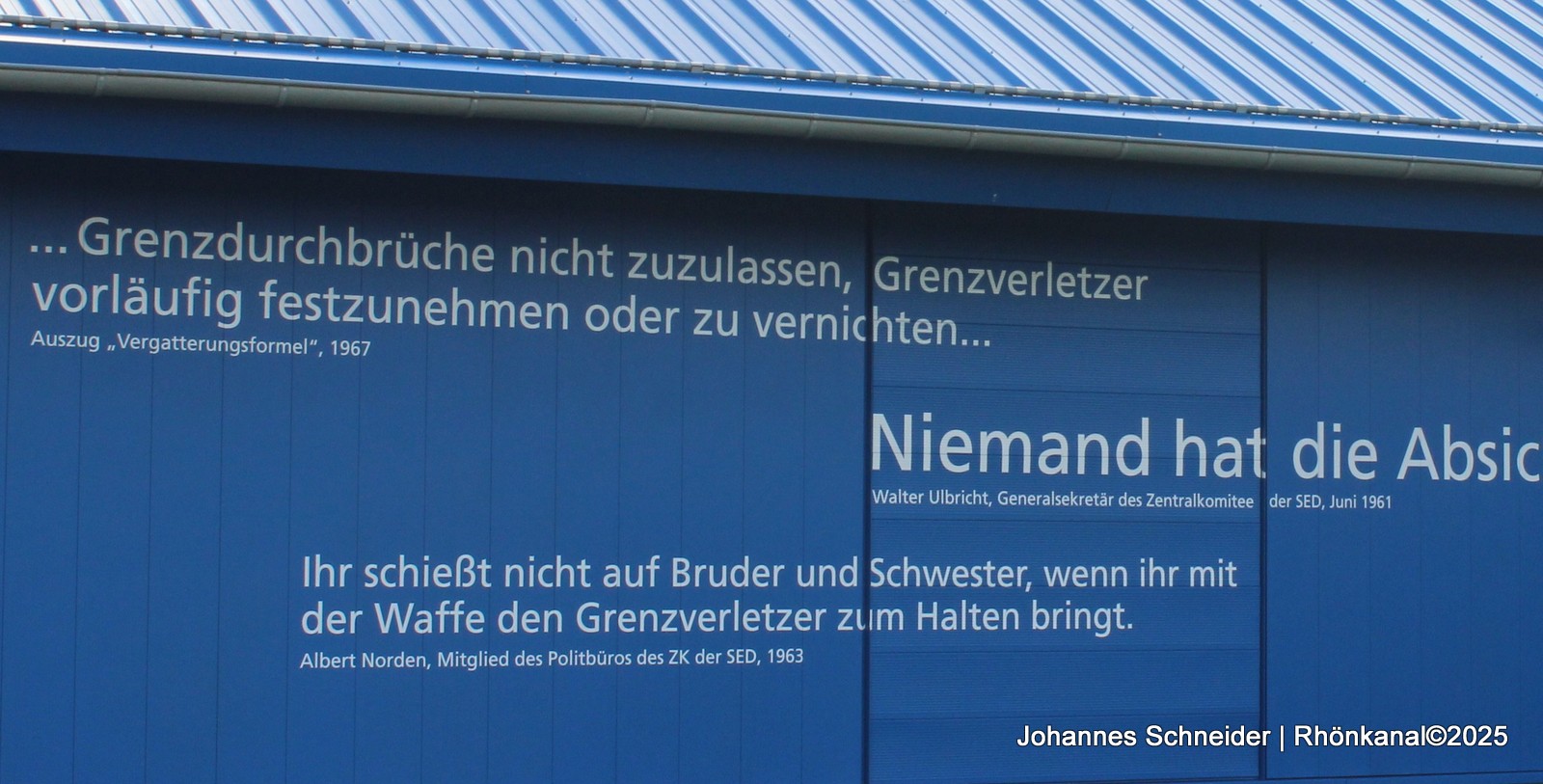

„…Grenzdurchbrüche nicht zulassen, Grenzverletzer vorläufig festzunehmen oder zu vernichten...“, heißt es in einem Auszug der „Vergatterungsformel“ aus 1967.

„Ihr schießt nicht auf Bruder oder Schwester, wenn ihr mit der Waffe den Grenzverletzer zum Halten bringt“, versicherte im Jahr 1967 Albert Norden, Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der SED.

In großen Lettern prangen diese Aussagen auf der Nordseite der Fassade am Haus auf der Grenze und untermauern die These des Referenten. Dazu hat Maurer, Oberstleutnant der Bundeswehr und Historiker, für sein Buch „Halt – Staatsgrenze! Alltag, Dienst und Innenansichten der Grenztruppen der DDR“ ausgiebig geforscht.

Aufgrund von Protesten und um das Ansehen des Staates zu retten hob Erich Honecker im Februar 1989 klammheimlich den Schießbefehl, der angeblich nie existiert hatte, auf.

Doch wie brachte man Soldaten dazu, im Zweifelsfall den Abzug der Waffe durchzudrücken? Maurer verdeutlichte den Zuhörern in der Gedenkstätte Point Alpha, welche Mittel und Methoden im gesamten System des Grenzregimes eingesetzt wurden, um ihre Beteiligung sicherzustellen.

Der Autor erläuterte dabei anderem die Auswahl und Rekrutierung der Grenzpolizisten und -soldaten sowie ihre Formung durch militärische Disziplin, politische Indoktrination, Angst, Bespitzelung, Gruppenzwang, Kasernierung, Erpressung, das ambivalente Verhältnis zur Bevölkerung im Sperrgebiet sowie erzwungene Selbstkontrolle.

An der Tagesordnung war zudem die Überwachung durch die Stasi. Im Schnitt waren sieben von 100 Soldaten Spitzel, von allen Offizieren gehörten sogar 20 Prozent in die Reihen der informellen Mitarbeiter (IM).

„Ab nach Schwedt!“ – diese Drohung stand für diejenigen im Raum, die nicht spurten. In Schwedt befand sich das berüchtigte Militärgefängnis. Die Belastung und der Druck auf die jungen Männer waren einfach riesig.

Den Posten habe sich unmittelbar an der Grenze tatsächlich dann ein ganz anderes Bild gezeigt, als ihnen im politischen Unterricht vermittelt wurde.

Am Eisernen Vorhang sei den jungen Wehrpflichtigen erst klar geworden, dass es nicht darum ging, den „antifaschistischen Schutzwall“ abzusichern. Es ging darum, den Arbeiter- und Bauernstaat vor dem Ausbluten zu bewahren.

Schon deshalb sei der Dienst nicht angenehm gewesen. Grenzposten, die als zu unzuverlässig galten, seien schnell abgezogen worden. Daneben hätten ständige Personalknappheit und entsprechende Überstunden geherrscht.

„Und wenn ein Grenzsoldat geschossen hatte, war er natürlich traumatisiert“, erklärt Maurer. Der Schütze sei zwar belobigt und als Vorbild hingestellt worden. Aber er wurde auch schnell an einen entfernten Posten versetzt, damit er keinen weiteren Kontakt mehr zu den anderen Grenzern hatte.

Zu Beginn hatte Vorstand und Studienleiter Philipp Metzler die Gäste begrüßt und sich beim Kooperationspartner der Hessische Landeszentrale für politische Bildung (HLZ) für die Unterstützung bedankt.

Im Anschluss an den Vortrag beantwortete Maurer die zahlreichen Fragen der Besucher und stellte sich einer angeregten Diskussion.