Beitrag von Richard Veltum

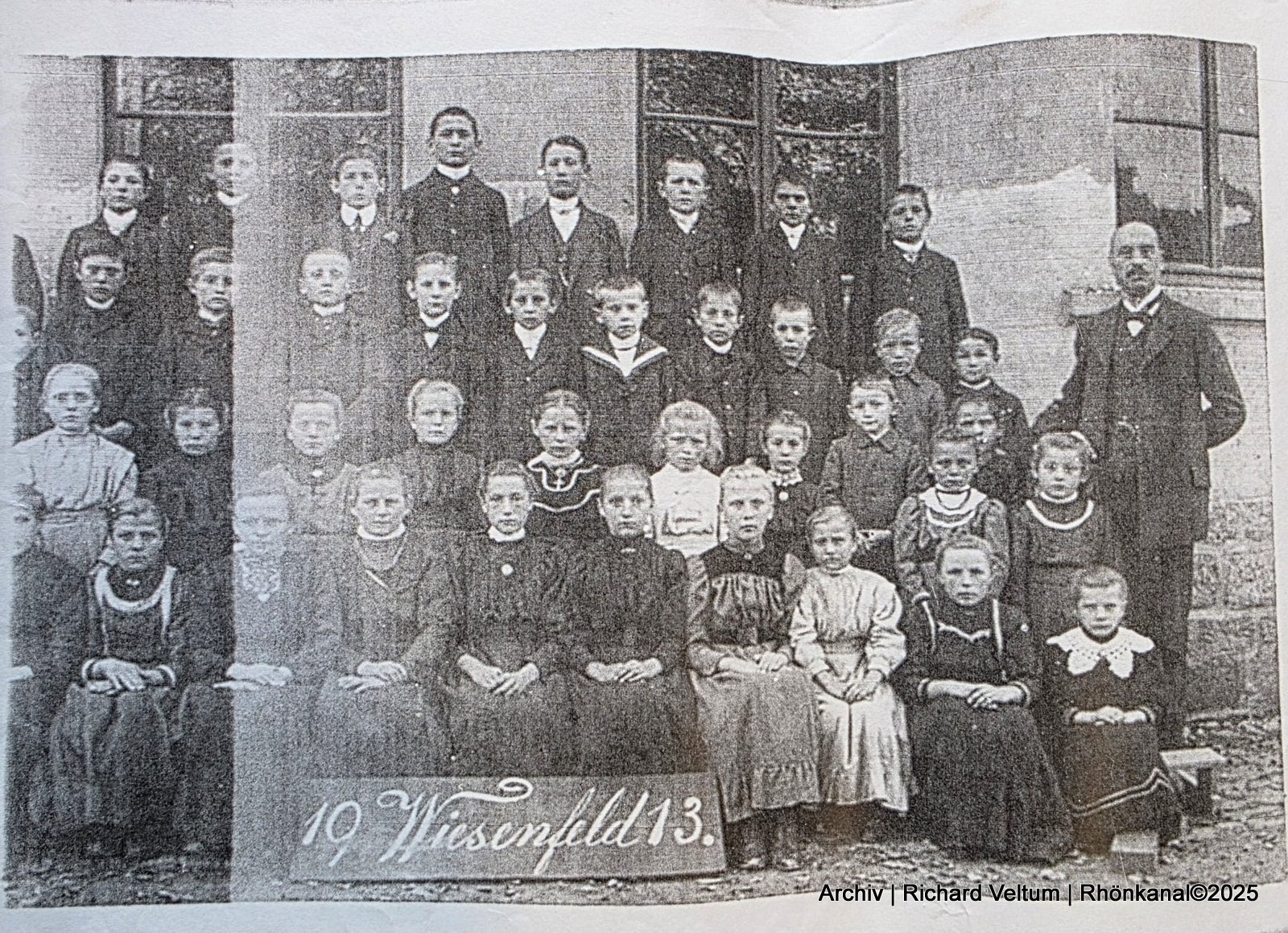

Die erste urkundliche Erwähnung Wiesenfelds findet sich in den Regesta diplomatica des Historikers Dobenecker. Zwischen 1150 und 1165 bestimmte der Abt Markwart des Klosters Fulda, dass Einkünfte aus dem Klostergut Wiesenfeld den Mönchen zufließen sollten.

Doch die Geschichte des Dorfes dürfte noch viel älter sein. Ein Schätzungsregister von 1652 zeigt, dass kein Hof Eigenland besaß – alle Bauern waren lehnspflichtig.

Jährlich mussten die Bauern mit Kuhgespannen Abgaben nach Fulda in das Kloster bringen. Mitunter war dies ein mehrtägiger, beschwerlicher Weg über „Stock und Stein“ über unbefestigte Straßen.

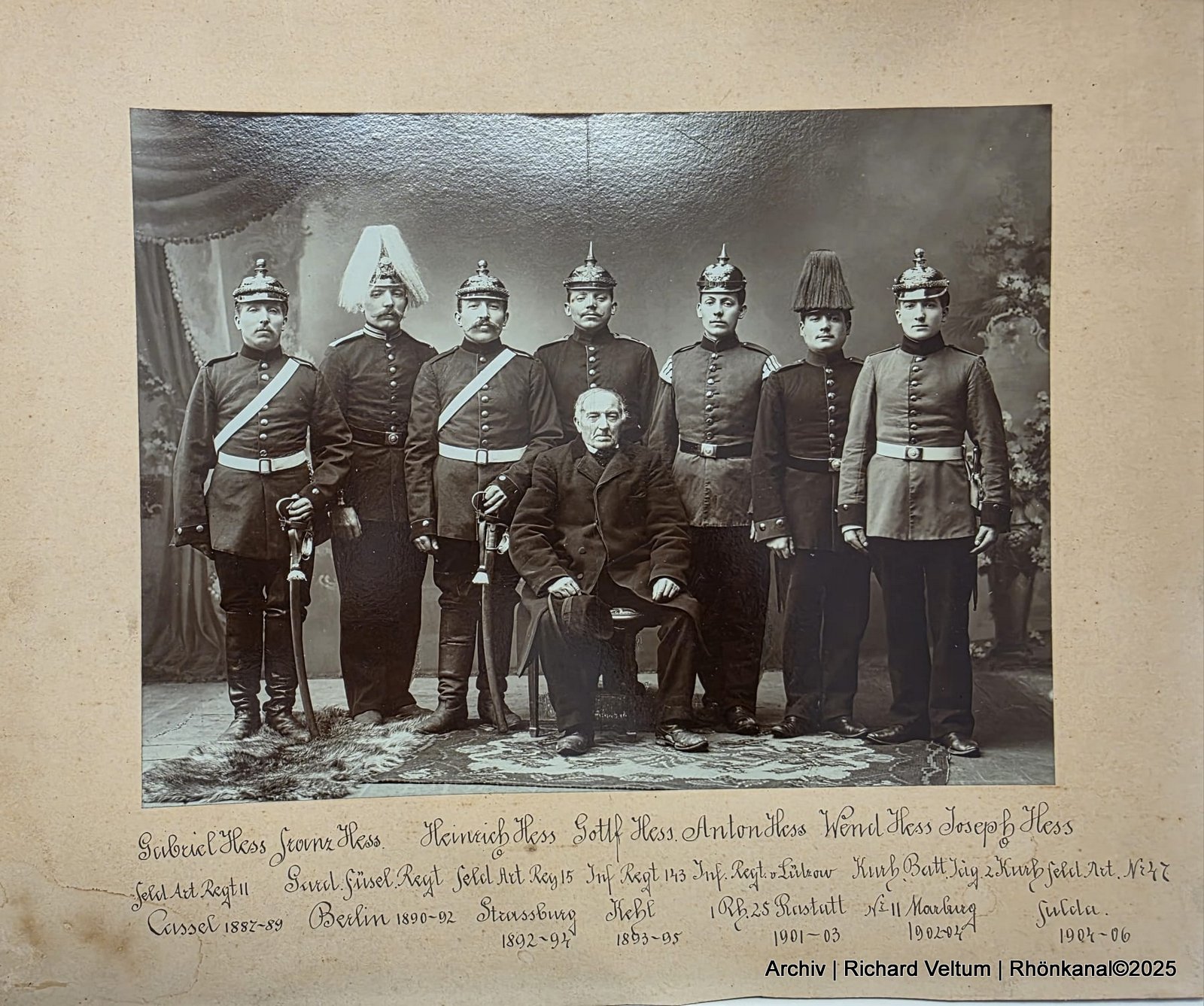

Oft lauerten Räuber und Diebe, die die Wiesenfelder Bauern nicht nur ausplünderten, sondern auch noch misshandelten. Das Dorf zählte zu den ärmsten der Rhön. Familien waren häufig sehr kinderreich – oft mit 10 bis 12 Kindern.

Diese waren einerseits für die Arbeit auf dem Hof unverzichtbar, andererseits überschattete die hohe Kindersterblichkeit und mangelnde medizinische Versorgung das Familienleben.

Das „Husarenstück“ von 1882 – Bau der Sankt Ursula-Kirche

Jahrhundertelang war Wiesenfeld von Geisa abhängig. Gottesdienste, Beerdigungen und selbst kirchliche Feste zwangen die Bewohner zum beschwerlichen Fußweg dorthin –verbunden mit hohen Abgaben an die Kirche.

Pfarrer Leonhard Vogt, 1880 aus Hünfeld nach Geisa gekommen, unterstützte den Wunsch der Wiesenfelder nach einer eigenen Kirche.

Offiziell hätte eine Genehmigung kaum Aussicht auf Erfolg gehabt, zu arm war das Dorf. Doch Vogt und 12 Wiesenfelder gründeten kurzerhand eine „Kirchenbaugenossenschaft“ (Consortium“) – offiziell für den Bau einer „Privatkapelle, wofür keine Genehmigung nötig war. Dank geschickter Diplomatie und tatkräftiger Unterstützung aller Dorfbewohner begann am 31. März 1882 der Kirchenbau.

So fuhren die Wiesenfelder gemeinsam mit ihrem Pfarrer Vogt gekonnt unter dem Radar der damaligen oberen staatlichen/kirchlichen Behörden und errichteten unter großer Beteiligung aller Dorfbewohner und Unterstützern ihre Kirche.

Kurz gesagt, unsere Vorfahren waren auch gute Taktiker und wussten das Beste aus einer schwierigen „Behördlichen Angelegenheit“ zu machen. Der Architekt ist unbekannt, Baumeister der Kirche war Valentin Fischer aus Kranlucken.

Die Steine brachen Bauern im eigenen Gemeindesteinbruch, der Bauplatz stammte aus einer Schenkung von Jakob Falkenhahn. Trotz mancher Widrigkeiten segnete schließlich das Großherzogliche Staatsministerium den Bau ab.

Vogts Bericht nach Weimar lobte die Kapelle: „So fest und sicher gebaut, dass sie Jahrhunderte überdauern wird“. Später stimmte auch Fulda zu und die Kirche konnte eingeweiht werden.

Leid im 20. Jahrhundert – Kriege und Vertreibung

Im 1. Weltkrieg fielen 16 Wiesenfelder, im 2. Weltkrieg verloren in den Kriegswirren 21 junge Wiesenfelder Männer ihr Leben. Kaum eine Familie blieb verschont von Verlust, Leid und Trauer.

Beide Weltkriege brachten den Menschen große Sorgen, Nöte Ängste und Herzeleid. Gewalt und Kriege sind niemals Mittel zum Zweck – hier gibt es keine Gewinner.

Nach 1945 rückten zunächst amerikanische, später kamen sowjetische Soldaten ins Dorf. Mit ihnen kamen Einquartierungen, Requirierungen und auch Übergriffe – bis hin zu sexueller Gewalt.

Junge Mädchen und Frauen versteckten sich mitunter in Kellern und Dachböden, um Übergriffen zu entgehen. Nach dem Abzug der „Amerikaner“ kamen nun auch noch die „Russen“ in das Dorf.

Auch die DDR hinterließ tiefe Spuren. 1952 flohen 122 Dorfbewohner über die naheliegende Grenze mit wenig ihre wenigen Habseligkeiten nach Hessen in die Bundesrepublik. Sie flohen, vor drohenden Zwangsaussiedlungen in den „Westen“.

In den Wohnungen/Grundstücke der Geflüchteten wurden zahlreiche „Ostflüchtlinge“ einquartiert. Besonders hart traf es die Familie Leo und Elisabeth Hohmann und Kinder und Opa Emil, die 1961 im Rahmen der „Aktion Kornblume“ gewaltsam aus ihrem Heim vertrieben wurden.

Vater Leo hatte eine Zusammenarbeit mit der Staatssicherheit verweigert. Die Evakuierungsfahrt endete mit wenig ihre wenigen Habseligkeiten im LKW in Doberschütz (Kreis Eilenburg).

Die Familie wird zunächst in unwürdigen Wohnbedingungen untergebracht. Hier werden die Neuankömmlinge als “Staatsfeinde“ angesehen und misstrauisch beäugt. Fern der Heimat verstarben Familienvater Leo und Großvater Emil – sie sollten ihre Heimat nie wiedersehen.

Der „Rest“ der Familie Hohmann ist nach der Friedlichen Revolution wieder nach Wiesenfeld zurückkehrte in ihr Wohnhaus.

Aus vorliegenden Unterlagen geht hervor, dass aus den ehemaligen Grenzgebieten der DDR zahlreiche weitere Familien und Einzelpersonen zwangsevakuiert wurden unter der „Aktion Kornblume“.

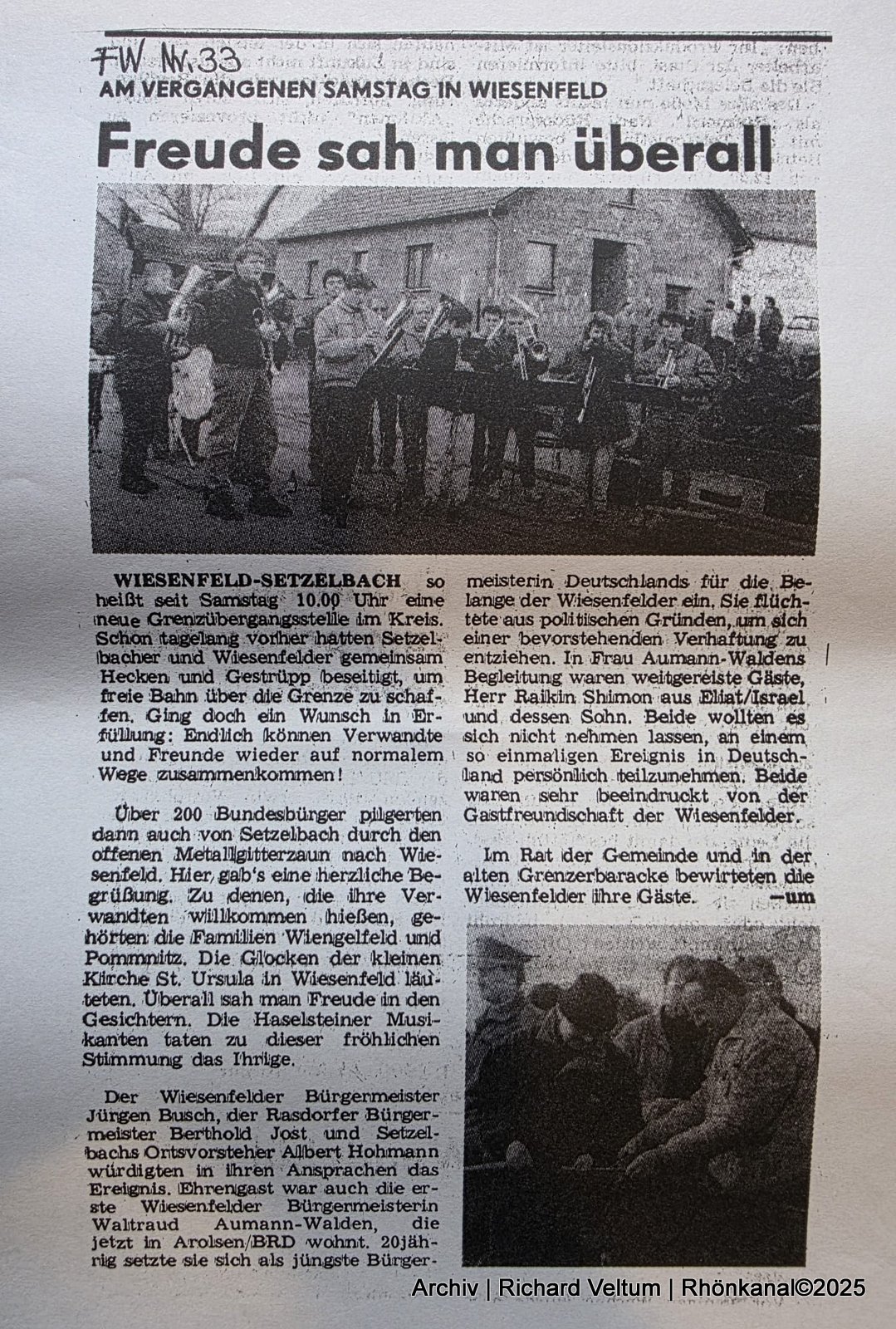

Grenzöffnung 1990 – Befreiung und Neubeginn

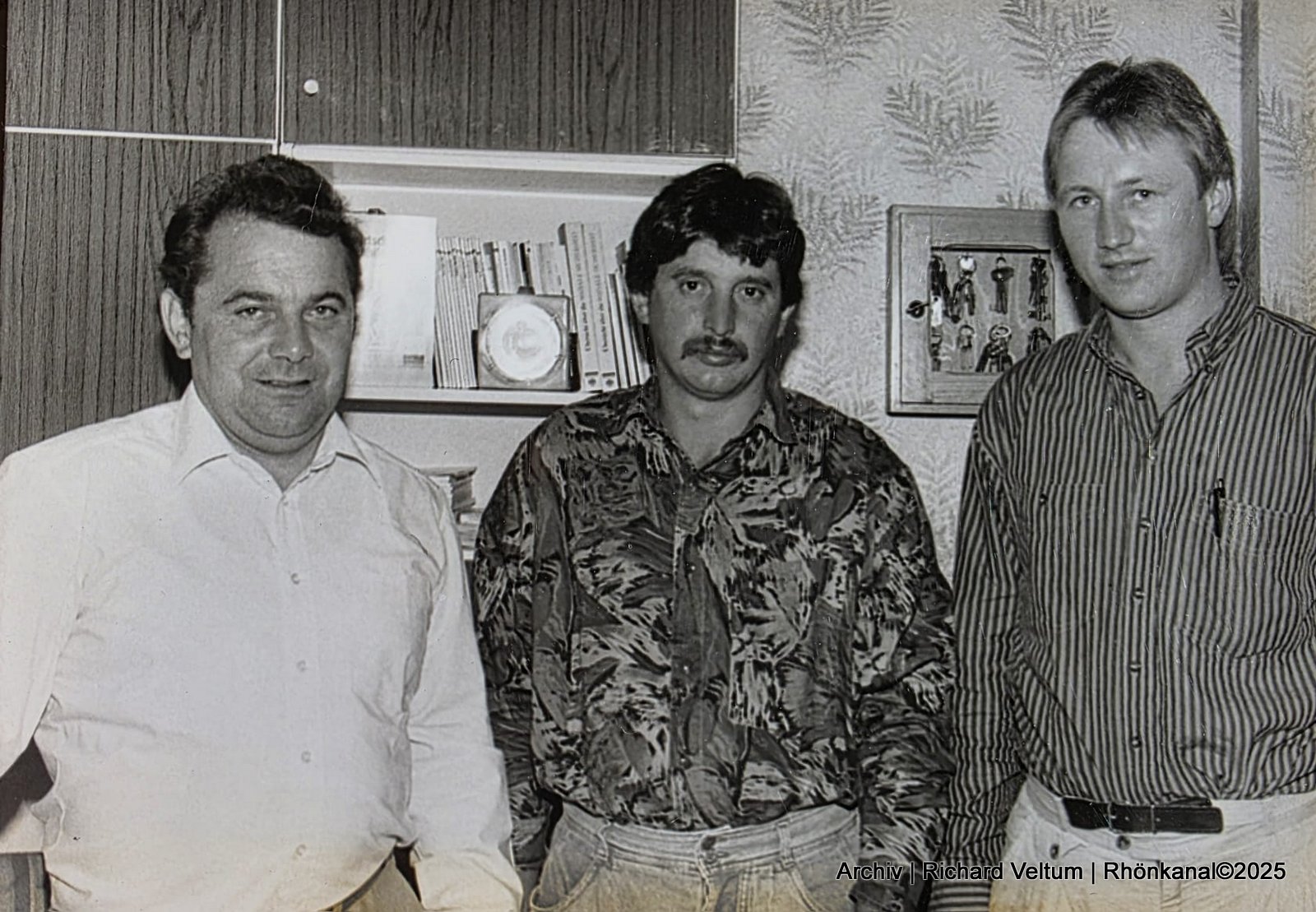

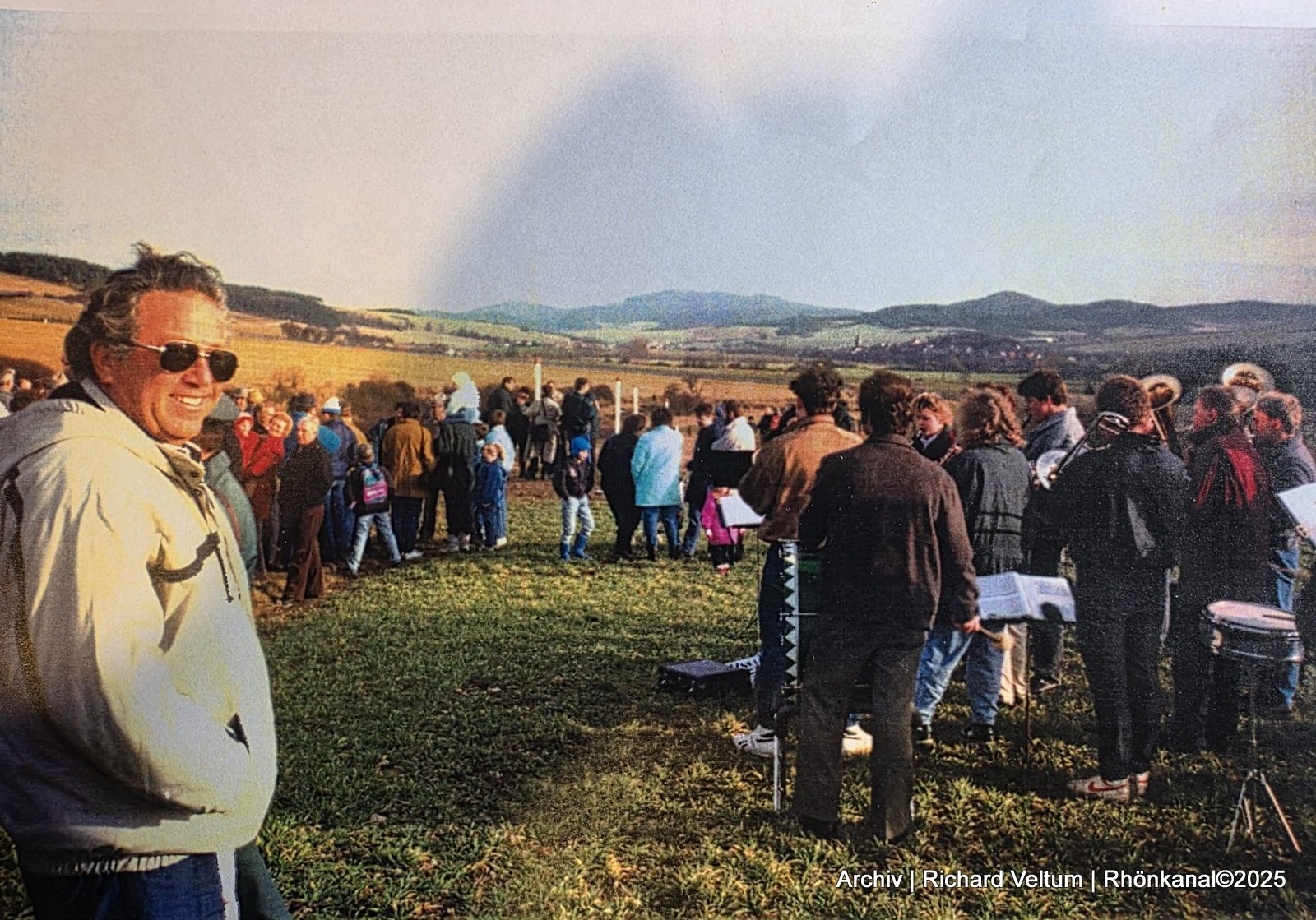

Durch die Friedliche Revolution in der DDR war nach Jahrzehnten der Trennung durch den „Eisernen Vorhang“ der Weg nun wieder frei zur Begegnung der Menschen im Geisaer-Hünfelder-Fuldaer Land.

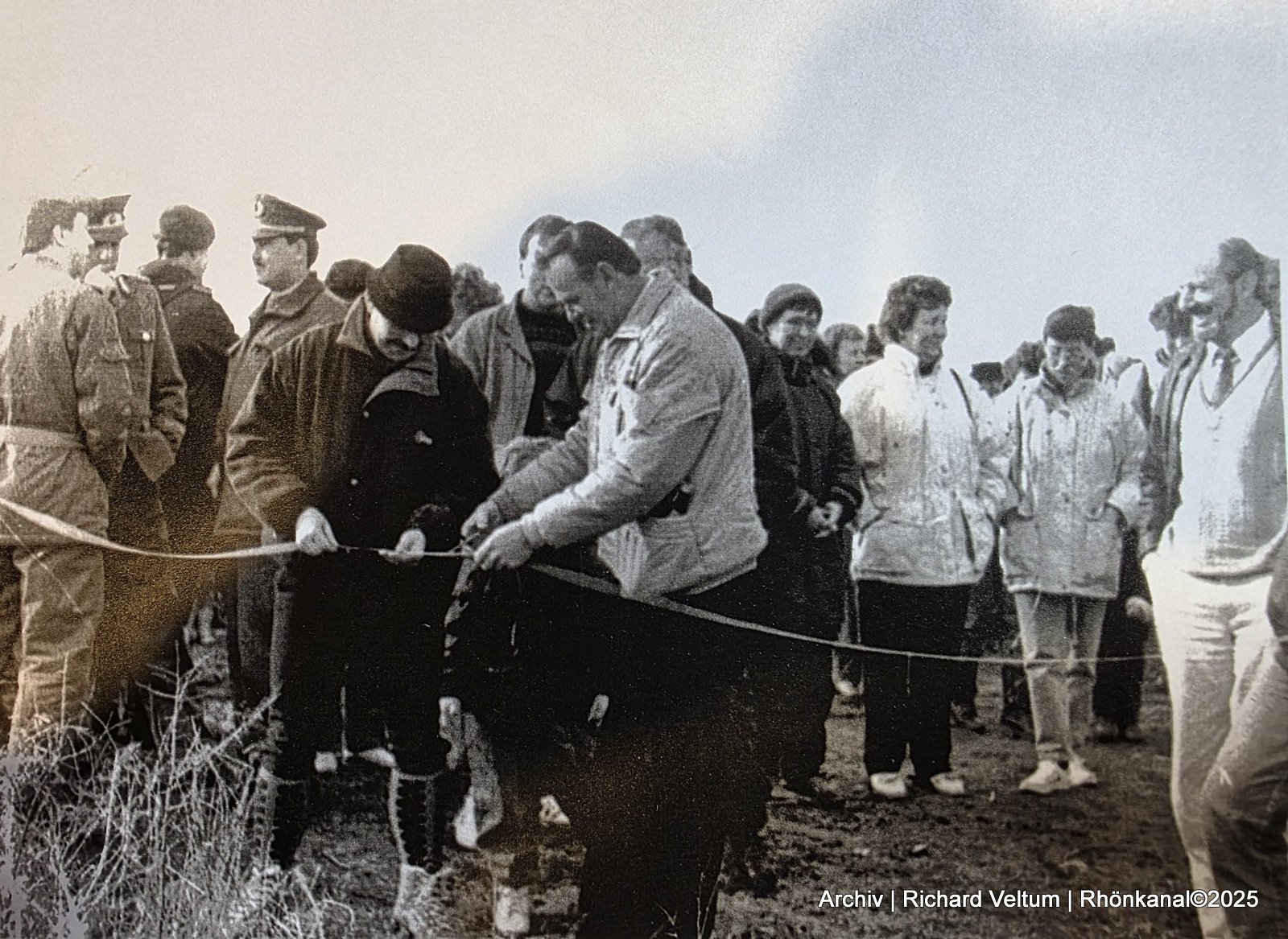

Wiesenfelder und Setzelbacher Dorfbewohner hatten einen Durchgang an der Grenze freigeschnitten, so konnte am Sonnabend dem 3. Februar 1990 die Grenze offiziell eröffnet werden.

Die beiden Bürgermeister Jürgen Busch aus Wiesenfeld und Berthold Jost aus Radorf durchschnitten symbolisch ein rotes Band. Ein Grußwort sprach Albert Hohmann, Ortsvorsteher von Setzelbach.

Haselsteiner Musikanten übernahmen die musikalische Umrahmung und intonierten die Nationalhymne. Tränen der Freude begleiteten die Feier. Nach Jahrzehnten der Teilung war das Rhöndorf wieder mit seiner Nachbarschaft verbunden.

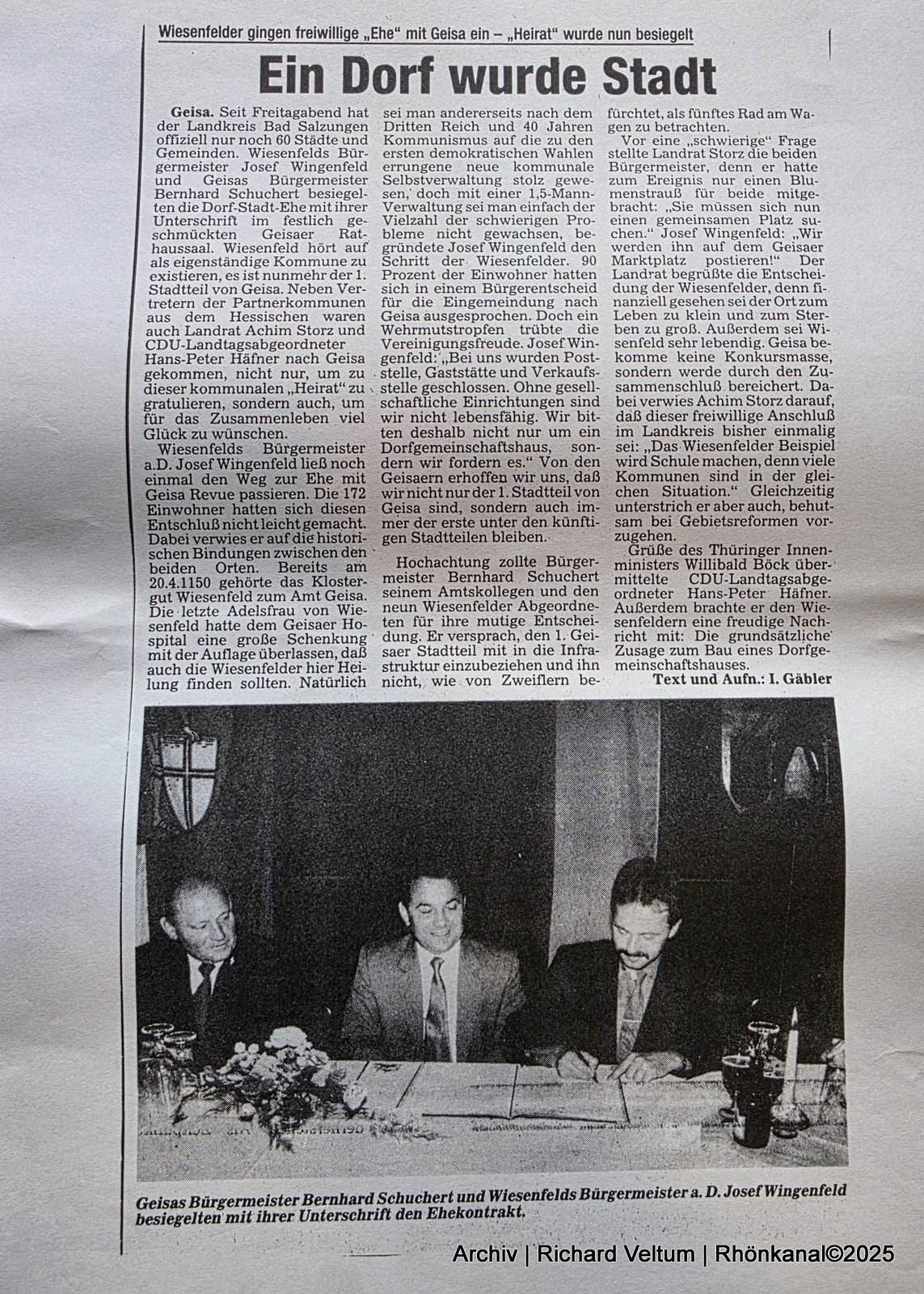

Bürgerentscheid zur Eingemeindung nach Geisa

In einer Pressemeldung vom 06.07.1991 wurde über die Eingemeindung von Wiesenfeld berichtet. 105 (89,7 Prozent) Wiesenfelder sprachen sich in einem Bürgerentscheid für Geisa aus.

Nur 11 (9,4 Prozent) votierten für Geismar. Wiesenfeld hatte damals 127 Wahlberechtigte. Gäste der Beratung in Wiesenfeld waren Landrat Achim Storz, Pfarrer Harald Reichmann.

Die Abgeordneten für diesen Beschluss waren Gisela Martin, Raimund Pomnitz, Bürgermeister Josef Wingenfeld, Winfried Laibach und Sabine Etzel.

Wiesenfelder Bürgermeister seit 1945

Die kommunale Entwicklung spiegelt sich auch in der Reihe seiner Bürgermeister wider:

. 1945-1952: Aloysius Laibach

. 1952-1954 : Waltraud Walden (Aumann), ( die jüngste Bürgermeisterin floh aus mysteriösen Gründen in die Bundesrepublik)

. 1954-1965: Julius Wendler

. 1965-1973: Adolf Swojak

. 1974-1978: Bodo Knaak

. 1978-1983: Herbert Baumert

. 1983-1990: Jürgen Busch

. 1990-1991: Josef Wingenfeld (Nach der Eingemeindung Ortsteil-Bürgermeister)

Heute leitet Michael Kehl die Geschicke von Wiesenfeld.

Die Geschichte Wiesenfeld zeigt die enge Verflechtung des Rhöndorfes mit kirchlichen Institutionen, regionalen Strukturen sowie politischen Umbrüchen der jüngeren deutschen Vergangenheit.

Flucht, Vertreibung, staatliche Willkür, die das Dorf über Jahrhunderte hinweg geprägt und erhalten haben.