Gastbeitrag von Siegfried Hartmann

Als die Nationalsozialisten im Jahre 1933 die Macht ergriffen, fiel ihr Blick bald auch auf die Rhön. Die kargen Höhen, die einsamen Moore, die ärmlichen Dörfer – all das erschien ihnen wie geschaffen für ihre Idee vom „Blut und Boden“.

Hier, so erklärten sie, sollte ein „Musterland“ entstehen, ein Sinnbild der bäuerlichen Welt, die Hitler und seine Gefolgsleute in der ganzen Nation beschworen.

Doch hinter den großen Worten verbarg sich harte Realität. Gauleiter Otto Hellmuth, ein fanatischer Politiker aus Mainfranken, trieb den sogenannten Rhönaufbauplan voran. Offiziell sollte er die Region modernisieren – in Wahrheit war er ein Propagandaprojekt.

Die Rhöner Bauern, seit Jahrhunderten an ihre schwere Erde gewöhnt, wurden als „rückständig“ und „degeneriert“ verunglimpft. Die Parteifunktionäre stellten die Menschen hin, als hätten sie nicht verstanden, wie man ein Feld bestellt, und als müssten sie von der NSDAP erzogen werden.

Straßen, Wälder und Musterhöfe

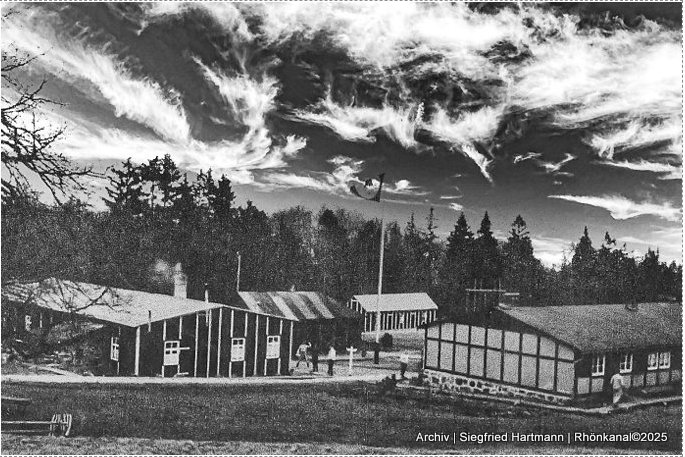

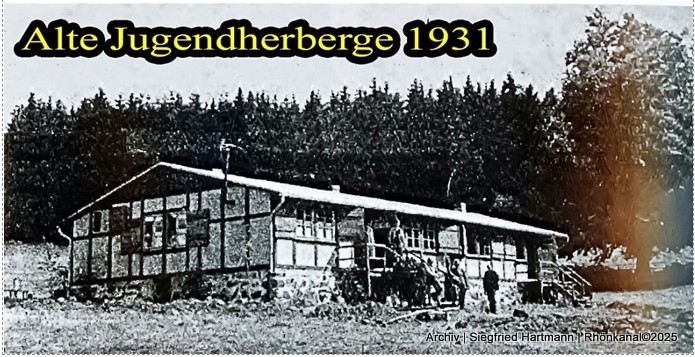

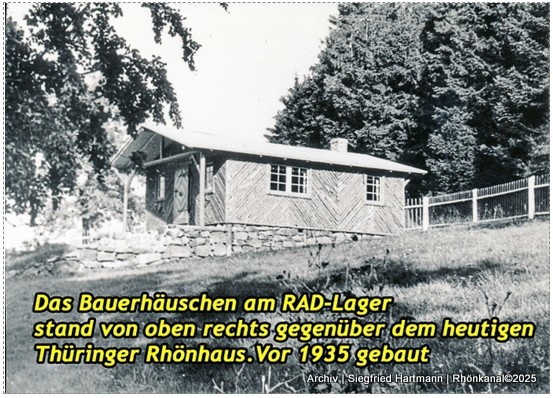

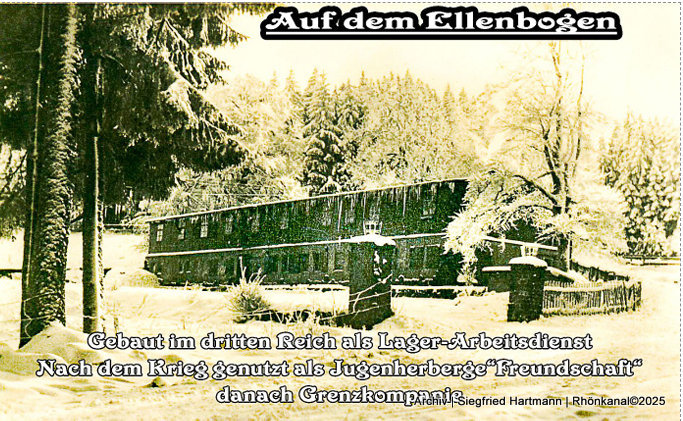

Zehntausende Männer des Reichsarbeitsdienstes (RAD) marschierten in die Rhön. Mit Spaten und Hacken begannen sie, neue Straßen durch das Land zu ziehen. Bäume wurden gepflanzt, Moore entwässert, und an den Hängen entstanden Musterhöfe, die der bäuerlichen NS-Ideologie entsprachen.

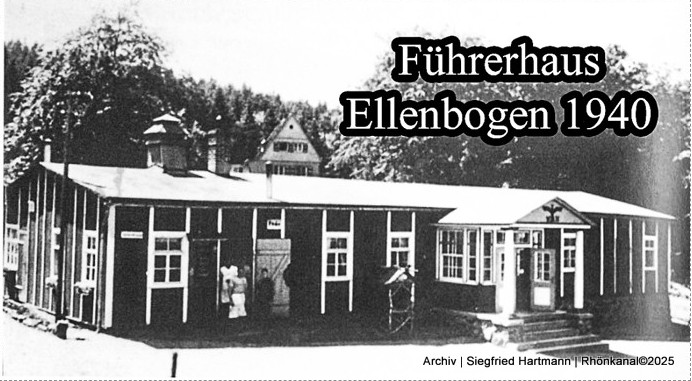

Besonders am Ellenbogen und um Frankenheim entstanden solche Höfe, die nicht nur der Landwirtschaft dienten, sondern auch als Schaubühne für Parteigrößen und Besucher.

Doch die harte Arbeit leisteten nicht die Funktionäre, sondern zunächst Arbeitsdienstpflichtige, später Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter. Für viele von ihnen wurde die Rhön kein Ort der „Volksgemeinschaft“, sondern ein Zwangslager im Freien.

Machtkämpfe um die Rhön Die Rhön aber war kein einheitliches Gebiet, sie lag zwischen Bayern, Hessen und Thüringen. Genau das führte zu Konflikten.

Otto Hellmuth beanspruchte die Führung für „seinen“ Aufbauplan, doch die thüringischen Gauleiter Fritz Sauckel und Wilhelm Marschler wollten ihr Stück vom Einflussgebiet nicht preisgeben.

Es kam zu offenen Machtkämpfen, die schließlich so heftig wurden, dass Hitler selbst einschreiten musste. Für ihn war die Rhön nicht mehr als eine Bühne, doch für die Gauleiter war sie ein Prestigekampf, ein Stück Boden, das man mit aller Macht kontrollieren wollte.

Schattenseiten

Neben der Inszenierung der „bäuerlichen Musterwelt“ griff die allgemeine NS-Politik tief in die Rhöner Dörfer hinein. Jüdische Bürger wurden entrechtet, verfolgt, deportiert und ermordet.

Manche Dörfer verloren ganze Familien, die bis dahin selbstverständlich zur Gemeinschaft gehört hatten. Heute erinnern Stolpersteine in Ehrenberg und anderen Orten an diese Menschen.

Auch in der Ideologie hinterließ die NS-Zeit Spuren: Der Katzenstein in der Rhön wurde zu einer Thingstätte und zur sogenannten „Burg der alten Garde“ ausgebaut.

Dort traf sich die Parteiführung, um sich selbst in Szene zu setzen, als seien sie die neuen Herren eines uralten Reiches.

Nachhall

Der Rhönaufbauplan brachte zwar Straßen und Aufforstungen, doch er blieb ein Symbol der Unterdrückung und der Propaganda.

Die Rhön wurde in den Jahren des „Dritten Reiches“ zu einer Projektionsfläche für eine Ideologie, die die Natur und die Menschen gleichermaßen missbrauchte.