Gastbeitrag von Michael Knauf

Es ist bisher sehr viel über den Rockenstuhl, welcher das imposante Ulstertal überragt, berichtet wurden. Aber einige historische Aspekte, sowie örtliche Gegebenheiten wurden bisher noch nicht oder ungenügend beschrieben.

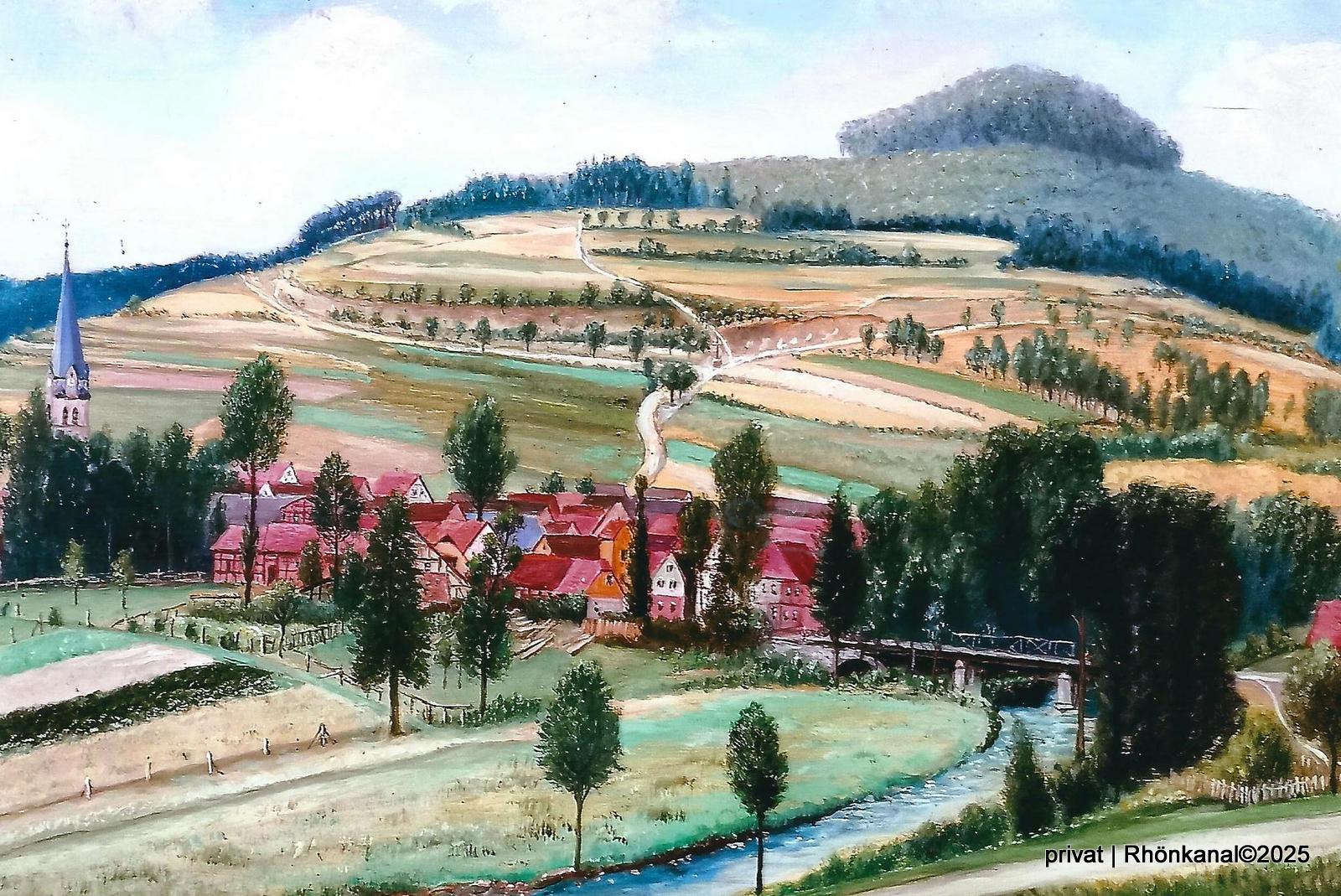

Von dem 529 Meter hohen Basaltkegel, welcher mit einem beachtlichen Buchenwald umgeben ist und zwischen den Rhöngemeinden Geismar, Schleid und Motzlar weithin sichtbar thront, kann man bei guter Fernsicht die Wartburg, den Meißner bei Kassel, die Wasserkuppe und die Milseburg sehen.

In den Archiven der Städte Würzburg, Marburg und Fulda befinden sich Aufzeichnungen, die darauf schließen lassen, dass auf der Kuppe des Rockenstuhls schlossähnliche Gebäude gestanden haben sollen. Der geschichtsinteressierte Wanderer findet noch heute, auf der Höhe, einige Mauerreste.

Namensgeber des Rockenstuhls

Viele Bewohner des Ulstertals, gehen davon aus, dass die Reste der Umfassungsmauern von einem Schloss des Grafen Roggo stammen sollen.

Der Graf schenkte dem heiligen Bonifatius seinen gesamten Besitz in Rasdorf und ließ sich auf dem Rockenstuhl (lat. sedes roggonis, Sitz des Roggo) ein neues Anwesen erbauen. Der Graf soll der Namensgeber des Berges gewesen sein.

Einige andere Heimatforscher gehen davon aus, dass der Berg seinen Namen von dem uralten, deutschen Wort „röcstoler“ Richtstuhl erhalten haben soll.

In der Tat berichteten mehrere Aufzeichnungen, Chroniken und Überlieferungen, dass der Rockenstuhl als ein Gerichtsplatz/Ort genutzt wurde.

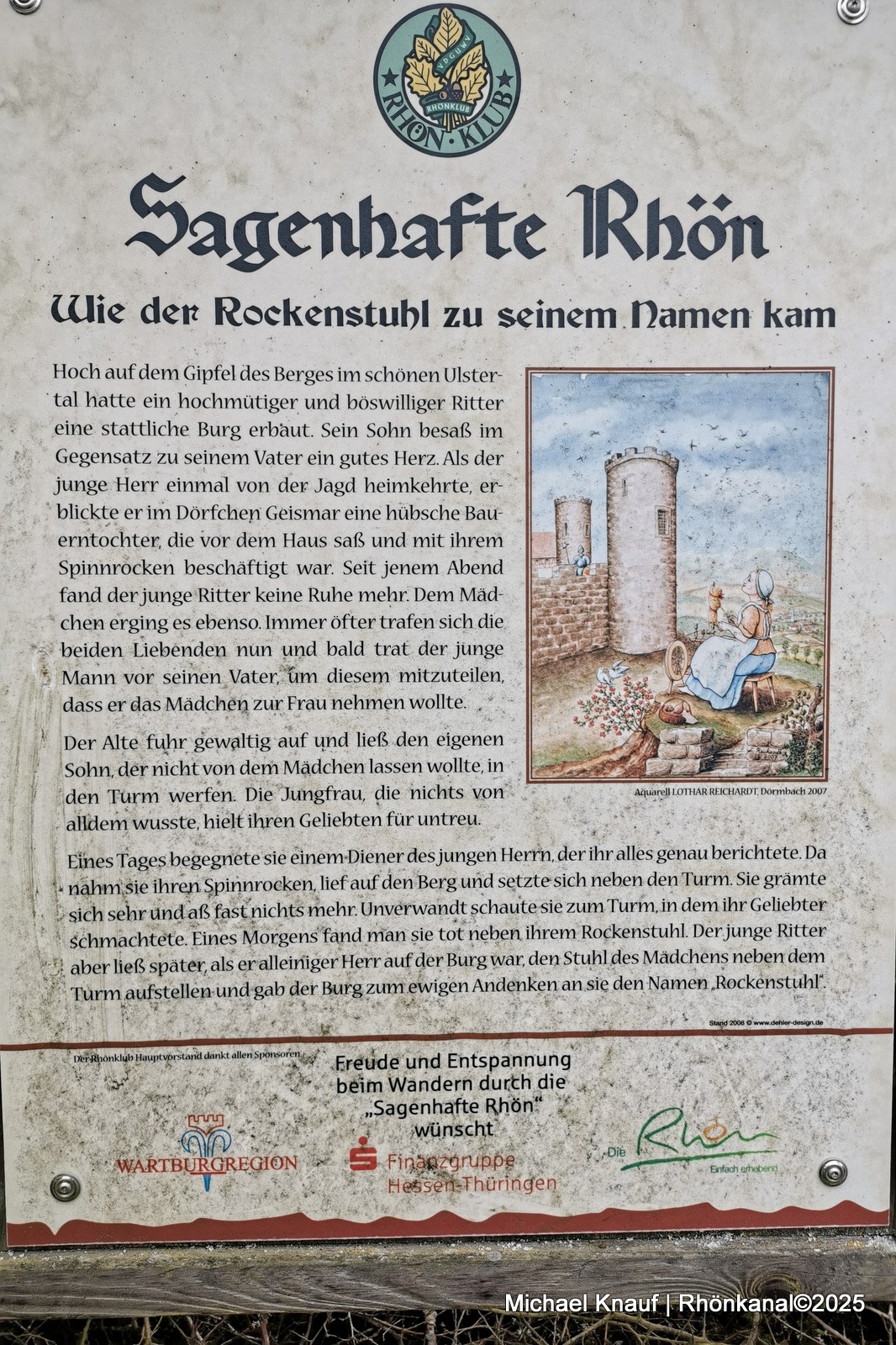

Auch die Sage von der Müllerstochter aus Geismar (wir berichteten am 29.Dezember 2024 und am 18.Dezember 2022), in welcher sich der Sohn des Schlossherrn verliebt hatte, sollte Namensgebend gewesen sein.

In grauer Vorzeit sollen unsere Vorfahren das Bergplateau als Richtstätte unter freien Himmel genutzt haben.

Der Fürstabt von Fulda Conrad IV. und Grafen von Hanau nutzte das Schloss auf dem Rockenstuhl für einige Zeit als Lustschloss. Später soll es von dem Abt Berthold II. zu Fulda zum Teil zerstört worden sein.

Nach der Instandsetzung erfolgte eine Nutzung als Amtsgerichtsgebäude. Einige Zeit später entstand das Amt Rockenstuhl, welches sehr wohlhabend gewesen ist.

Von 1650 bis zum Jahr 1714 erfolgte der Abbau aller Gebäude auf dem Rockenstuhl, sämtliches, noch verwendbares Baumaterial wurde für den Neubau des Amtsgerichtsgebäudes in Geisa verwendet.

Der letzte Amtmann vom Rockenstuhl Petrus Faber fand 1719 seine Ruhestätte auf dem Friedhof in Geisa. Sein Grabstein und der seiner Frau wurden später am Ostgiebel der Gangolfiberg-Kapelle eingemauert. Auf dem Grabstein wurde eine seltene Abbildung des Schloss am Rockenstuhl dargestellt.

Die Geistlichen von Schleid bekamen eine Verpflichtung, die auf dem Rockenstuhl zum Tode verurteilten Verbrecher zur Hinrichtungsstelle zu begleiten. Hierfür erhielt die Pfarrei Schleid den „Galgenhafer“ (Zinsentschädigung).

Wann das Schloss auf dem Berg Rockenstuhl erbaut wurde, kann nicht genau ermittelt werden. Das gesamte Areal samt Gebäudeansemble war immer in Besitz der Äbte von Fulda.

Eine Aufstellung des Adelsgeschlecht derer von Rockenstuhl (Rogkenstole), ist mit folgenden Urkunden belegt worden.

Urkunden

- 1186: Gerlach von Rockenstuhl, als Zeugen für ein von Abt Konrad übereignetes Gut

- 1222: Die Herren Tragebote und Eckhardt von Rockenstuhl waren Zeugen, für eine Schenkung an das Kloster Heusdorf, zum Eintritt der Tochter des Ministerials Adalbert von Mattstedt

- 1303: Abt Heinrich V. nahm den Grafen Berthold von Henneberg auf den Rockenstuhl

- um 1548: Christoph von Tann übernimmt die Güter von Rockenstuhl als Fuldaisches Lehngut

- 1631/32: Überfall und Plünderung durch württembergische Dragonern

- 1640: Besitzverhältnisse konnten wieder hergestellt werden

Besitzverhältnisse am Berg

Der Fürstabt von Fulda, Heinrich VII. von Kralöcke, erbaute um 1354 eine Kapelle am Schloss zu Rockenstuhl, welche dem heiligen Pankratius geweiht war. Erster Vikar auf dem Rockenstuhl wurde im gleichen Jahr der Kaplan Heinrich Recknagel.

Danach1405 übernahm Kaplan Heinrich Friederich aus Fulda dieses Amt. Im Jahr 1419 kam Johann Globser, bis 1421 Johann Snabel, von 1494 bis 1499 Hermann Gansbei, ab 1499 bis 1507 M.Kleriker, von 1507 Kaspar Hune, 1551 Konrad Müller und ab 1551 bis 1561 Johann Bien aus Hünfeld.

Johannes Bien Dekan und Magister zog die Stiftung von Rockenstuhl an sich, der Geistliche von Schleid erhielt einen Teil des Einkommens und musste hierfür einige Verpflichtungen auf sich nehmen.

In der Zeit von Luthers Reformation übernahm der evangelische Prediger von Buttlar die Stiftung. Erst einige Jahre später konnte der Pfarrer von Bremen Heinrich Martin die Stiftung zurückholen.

So wurde die Rückgabe des Rockenstuhl inklusive des Meierguts am 17.01.1631 durch den Fürstabt Schenk von Schweinsberg verfügt. Im Jahr 1710 erfolgte eine Aufteilung des Meiergutes am Rockenstuhl an die Einwohner der Gemeinde Geismar.

Die vier Geismarer Landwirte Pfeffer, Fladung, Schmelz und Möller übernahmen die Schäferei mit allen Rechten und Pflichten. Das Recht der gegründeten Genossenschaft wurde im Jahr 1710 besiegelt. Die Familie Fladung wohnt noch heute am Rockenstuhl.

Quellen am Rockenstuhl

Am Rockenstuhl entspringen, in allen Himmelsrichtungen, vier Quellen. In nordwestlicher Himmelsrichtung der ehemalige, alte Rockenstuhl-Brunnen.

Auf ca. einem Drittel Höhe des Berges in nordöstlicher Richtung gibt es den in Volksmund genannten „Schwarzen Brunnen“. Zwischen dem Rockenstuhl-Brunnen und dem Schwarzen Brunnen soll es eine unterirdische Verbindung geben.

An der Fußsohle des Berges entspringt in südöstlicher Richtung eine Quelle von beachtlicher Stärke, welche durch ein kellerartiges Gewölbe gefast wurde.

Diese wird Brunnenhäuschen genannt und soll in früheren Jahren in der Gemeinde Motzlar zwei Brunnen gespeist haben.

In südwestlicher Richtung am Rockenstuhl soll ein 3 bis 5 Meter tiefer Ziehbrunnen gestanden haben, welcher bei starken Regenschauern übergelaufen ist.

Die alte Chronik von Spahl, überlieferte die Information, dass es zwischen dem Schloss Rockenstuhl und dem ehemaligen Schloss in Ketten ein breiter Verbindungsweg gab. In der Nähe von Spahl führte die alte Straße von Fulda, über Geisa nach Salzungen.

Der Berg Rockenstuhl im Mittelpunkt eines Polit-Trillers

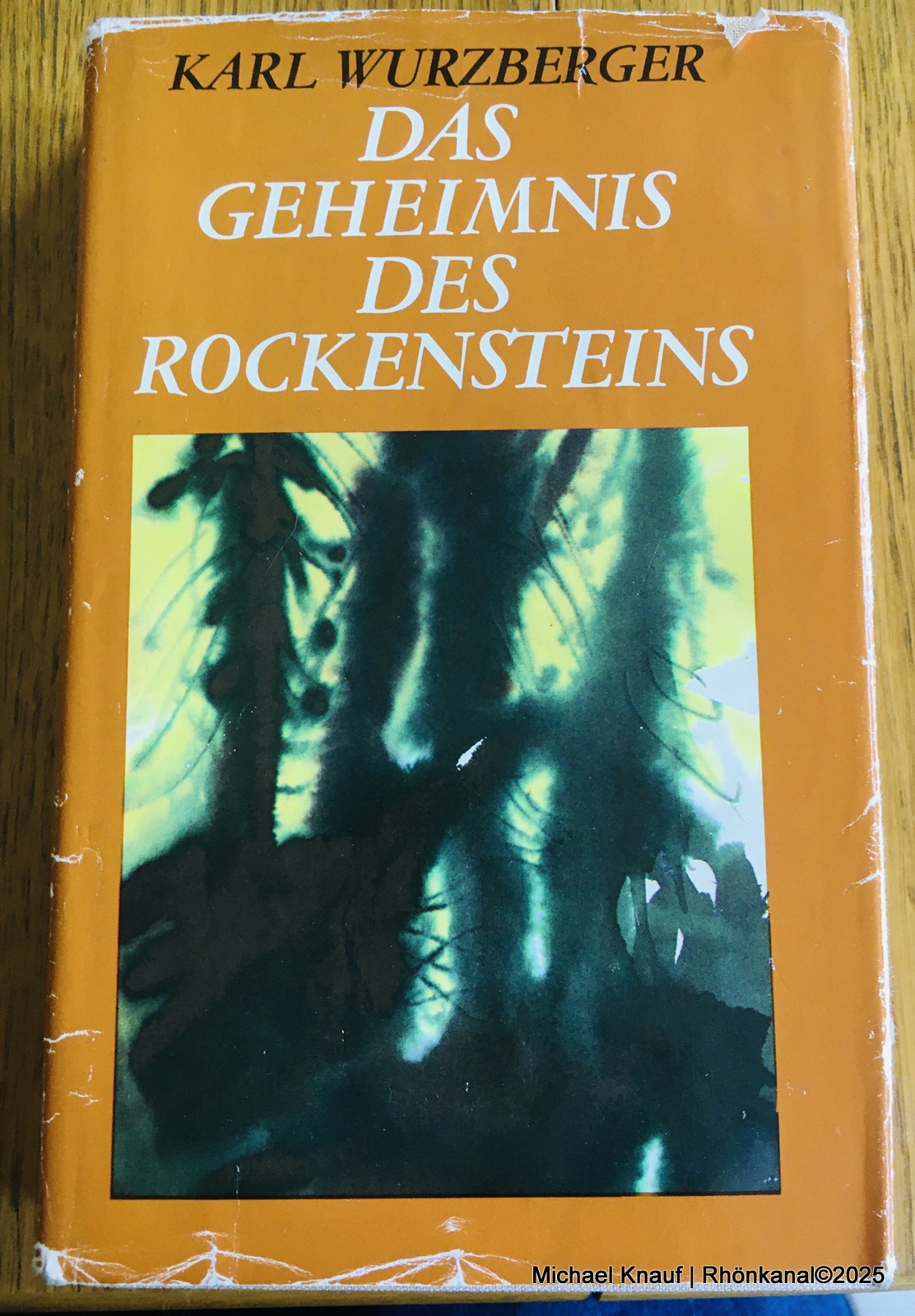

Im Jahr 1984 gab der Militärverlag der DDR den politisch und Propaganda geprägten Roman “Am Fuße des Rockenstein“ von Karl Wurzenberger aus Erfurt heraus.

Der Schriftsteller Karl Wurzenberger war von 1950 bis 1968, zuletzt als Major der Grenztruppen im Geisaer Land stationiert, deshalb auch seine gute Ortskenntnis.

Er verfasste insgesamt neun vorwiegende Militär-Romane. Herr Wurzenberger verwendete in diesem, beschriebenen Roman, Pseudonyme, wie Rockenstein für Rockenstuhl, Theisa für Geisa, Bork für Borsch und Germbach für Dermbach.

Die Publikation soll das Leben, im Jahr 1950 vorwiegend im Geisaer Land beschreiben. Der Berggipfel des Rockenstuhls spielt dabei eine zentrale Rolle.

Nachfolgend eine kurze Zusammenfassung aus dem 320 seitigen Polit-Triller: Merkwürdige Dinge ereignen sich im Sommer 1950 in der Gegend um den Rockenstein.

Nächtliche Blinkzeichen vom Gipfel des Rockensteins werden gesichtet und setzen die Grenzer in Alarmbereitschaft, Briefe mit mysteriösen Drohungen flattern in manches Haus, ein Ingenieur aus dem Kalischacht wird ermordet aufgefunden.

Und immer wieder wird von einem Glatzköpfigen gesprochen, welcher im entscheidenden Moment auf geheimnisvolle Weise auftaucht, Leute über die Grenze schleust und ebenso geheimnisvoll wieder verschwindet.

Alles deutet daraufhin, dass hier eine gut organisierte Bande arbeitet, welche in den umliegenden Dörfern Helfershelfer hat.

Wer mehr über die Geschichte des Amt Rocken Stuhl erfahren möchte, dem empfehlen wir, das Buch „Land an der Straße“ von Adelbert Schröder, St. Benno Verlag Leipzig, 1989, mit der ISBN-Nr.: 3-7462-0430-5.

Der Beitrag wurde nach Überlieferungen des ehemaligen Ortschronisten der Stadt Vacha Herr Dr. dent. Hans Goller erstellt.

Quellen:

Publikationen

- „Der Amtsgerichtsbezirk Geisa“ von Arno Fuchs, 1891, Hofdruckerei Eisenach

- „Land an der Straße“ von Adelbert Schröder, St. Benno Verlag Leipzig,1989, ISBN: 3-7462-0430-5

- „Das Geheimnis des Rockenstein“ von Karl Wurzberger, Militärverlag der DDR, 1. Auflage 1984, Bestellnummer: 746 597 2

Überlieferungen von den ehemaligen Ortschronisten der Stadt Vacha Herr Dr. dent. Hans Goller